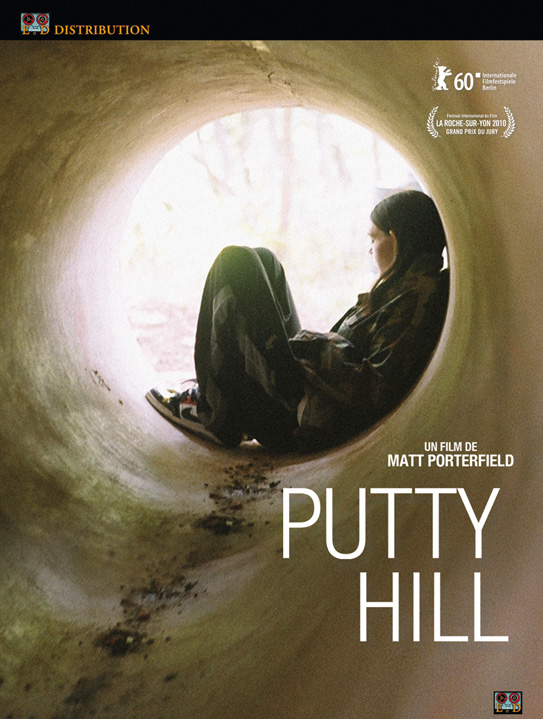

Putty Hill

Un film de Matt Porterfield

USA, 87 min, couleur, 2010 - Image : 1.77 - Son : Stéréo

Sortie en salles : 7 septembre 2011

Bonus : documentaire sur le film. Version originale américaine avec ou sans sous-titres français.

Voir en VOD

universcine.comC’est à Putty Hill, quartier de la banlieue de Baltimore, que vivent Cody, Dustin, Zoé, Spike et les autres. Le temps passe inlassablement entre les parties de paintball, le skate et les baignades en forêt. La disparition d’un des leurs, ami ou frère, va subtilement bouleverser tout ce petit monde. Le deuil fait remonter les souvenirs, tendres comme douloureux ; chacun vit cette perte à sa manière, mais tous se retrouvent finalement unis par des liens simples mais profonds. L’avenir est encore à construire.

Prix du Jury au Festival International du Film de La Roche-sur-Yon

Avec Sky Ferreira, Zoe Vance, James Siebor Jr., Dustin Ray, Cody Ray, Charles “Spike” Sauers.

Interview de Matt Porterfield

A l’été 2006, le critique de cinéma du New Yorker, Richard Brody, avait déclaré au sujet d’Hamiltonde Matt Porterfield : «l’un des films indépendants américains les plus originaux, touchants et accomplis de ces dernières années», un film «qui prend le spectateur par surprise et lui donne envie de voir ce que Porterfield, qui n’a pas encore trente ans, fera ensuite.» J’ai assisté à la même projection que Brody, à l’Anthology Film Archives de Manhattan, et j’ai ressenti le même émerveillement. Comment Porterfield et son équipe ont-ils réussi à faire un film aussi touchant, avec si peu de moyens et en aussi peu de temps ?

Trois ans plus tard, on m’a invité à la projection du dernier film de Porterfield, Putty Hill, un complément, en quelque sorte, au film Hamilton— lui aussi se déroule dans une banlieue de Baltimore, a été tourné en quelques jours seulement, et les protagonistes sont incarnés par des habitants de la ville, non-professionnels pour la plupart. Mais il représente également, en plus d’étoffer son portrait de Baltimore, une vision plus mature, ô combien difficile à conserver, quand on connaît les réalités de l’industrie du cinéma. Nous assistons à la démonstration d’un art véritablement indépendant, et une dévotion à un style narratif bien plus artistique et “réel” que ce que l’on a coutume de voir à l’écran. En janvier, Porterfield a bien voulu nous accorder un peu de son précieux temps, alors qu’il peaufinait son film pour l’avant-première internationale à la Berlinale, et a répondu aux questions de GQ au sujet de l’élaboration de Putty Hill.

Votre film est à la fois une fiction et un documentaire – certains acteurs incarnent des personnages ; leur rôle, dans une certaine mesure a été «écrit», pendant que d’autres individus, du moins c’est l’impression que l’on a, évoquent leur propre vie à la caméra. Expliquez-nous comment cette espèce d’hybride lyrique, j’ignore comment le décrire autrement, est né dans Putty Hill?

On avait fait des essais avec les deux acteurs principaux, Sky Ferreira et James Siebor, en avril 2009, pour le casting de Metal Gods. C’était une occasion de les voir ensemble à l’écran, et puisqu’il n’y avait aucun enjeu, on a pris quelques libertés. Sky avait préparé quelques notes de journal intime en rapport avec son rôle et elle les a utilisées. C’était intéressant, car sa performance laissait entrevoir un travail sur le personnage, mais dévoilait également sa propre personnalité, fascinante à la caméra. J’ai décidé de mener une simple interview avec James, et d’entrelacer les deux extraits en y ajoutant une narration traditionnelle, mais qui restait accessoire. Le résultat nous a enchantés. L’alternance des deux techniques, documentaire et narrative, surprenait et créait un certain malaise. Lorsque Metal Gods est tombé à l’eau, j’ai écrit un scénario où je développais cette double structure et faisais fusionner des scènes basées sur la réalité avec d’autres purement fictives.

A ce propos, comment s’est déroulé le travail d’acteur ? Qu’est-ce qui était défini au scénario avant de commencer le tournage et qu’est-ce qui a évolué en cours de route ?

En ce qui concerne les interviews de forme documentaire, j’ai demandé à mes acteurs de répondre aux questions en tant qu’individus. Je leur ai donc posé des questions personnelles dont eux seuls connaissaient la réponse. En même temps, je leur avais fourni à tous une biographie du personnage de Cory, l’élément principal de la narration, le fil rouge qui relie toutes leurs histoires. Ils avaient assez de matière pour broder, et à part quelques «faits» de base, il n’y avait pas de mauvaises réponses au sujet de Cory. Les dialogues n’étaient pas écrits, et les acteurs n’ont pas répété ensemble, tout s’est fait sur place. L’essentiel de chaque scène et les actions des personnages avaient été déterminés par écrit, mais la magie est née sur le moment.

Vos oeuvres ne montrent pas volontiers les mécanismes relationnels classiques : le personnage vit quelque chose, ça conduit à une intrigue, s’ensuit tel conflit dramatique, etc. Pour un cinéphile américain ordinaire comme moi, ça peut sembler un peu confus, du moins, jusqu’à ce qu’on ne se laisse totalement emporter par le rythme du film. Parlez-nous de la méthode de narration que l’on retrouve dans vos films. Idéalement, qu’attendez-vous des spectateurs ? Quel est le spectateur idéal, pour vous ?

Le spectateur idéal, pour moi, c’est un jeune de classe moyenne qui va voir un film dans un multiplexe. C’est pour eux que je tourne en tout cas. Je crois que les gens veulent se reconnaître dans les histoires qui leur sont racontées, alors je glorifie la vie de tous les jours de personnages jugés trop médiocres pour occuper le devant de la scène dans le cinéma hollywoodien. Ensuite, je fabrique mes histoires en montrant la routine de la vie quotidienne de mes personnages, et en mettant l’accent sur l’ambiance, la couleur et l’écoulement du temps plutôt que sur l’intrigue et le cheminement narratif. Je montre peu de choses, car je pense que les spectateurs préfèrent puiser dans leur imagination. En l’absence de gros rebondissements, le mystère reste entier, tout comme la tension propre aux relations humaines, surtout si le conflit est exprimé autrement que par les mots.

La distribution est excellente — Sky Ferreira, bien sûr, qui incarne Jenny, mais également toute la galerie de personnages qui gravite autour d’elle, ou de Cory. Parlez-nous du casting, non seulement de Sky et de ce que vous avez vu en elle, mais également des auditions locales que vous avez organisées à Baltimore.

En réalité, tout a commencé avec Metal Gods, en novembre 2008, sur Internet. On a organisé des auditions près des lycées, des églises, des musées et autres espaces culturels. Avec l’aide de mes amis, j’ai placardé des affichettes dansla ville et lancé des appels sur Internet. J’ai lu un article au sujet de Sky Ferreira sur le blog d’un ami. Je n’avais jamais entendu parler d’elle, mais c’est une chanteuse pop déjà dotée d’un impressionnant fan club. Elle n’a que 17 ans. J’ai téléphoné à sa mère pour qu’elle passe l’audition. Ensuite, mon ami Mike Ott les a rencontrés au CalArts (California Institute of the Arts) et a filmé Sky alors qu’elle lisait un menu. Quand j’ai vu l’essai, j’ai été très impressionné. Elle avait une présence naturelle et une grande compréhension du personnage de Jenny. Quand j’ai décidé de faire Putty Hill, j’ai eu envie d’élaborer le scénario autour du casting que j’avais déjà choisi. J’y ai inclus des amis, des connaissances, des gens rencontrés dans la rue. J’ai rencontré Spike devant un pub, en face de son appartement. Ce soir-là, il m’a invité chez lui et m’a raconté son histoire. Cette histoire est devenue l’élément central du film et j’ai décidé qu’il jouerait le père de Jenny. J’ai trouvé Cody sur MySpace. Son frère jumeau, Matt, m’avait contacté pour auditionner. Il n’a pas pu y participer, mais Cody et leur frère Dustin sont venus à sa place. J’ai fini par rencontrer toute la famille et j’ai attribué un rôle à chacun. Nous avons même tourné une scène chez eux. Le film s’est fait comme ça, des rencontres, des hasards, et de beaucoup de temps consacré à observer.

Baltimore est une ville de taille moyenne, pourtant, elle a inspiré de grands cinéastes : Barry Levinson et John Waters, bien sûr, et «The Wire» de David Simon pour la télévision. Vous explorez un territoire radicalement différent de la Baltimore représentée dans les oeuvres de ces artistes. Quel rôle occupe cette ville, expliquez-nous pourquoi elle vous parle tant.

Les difficultés ne sont pas montrées ouvertement dans mes films, mais chaque recoin de la ville en est imprégné, et tous ceux qui y vivent ou y travaillent les ressentent. Le fossé entre les riches et les pauvres, le classement des individus en fonction de leur race, les petits quartiers bien distincts les uns des autres depuis toujours alors qu’une simple rue les sépare… Chacun vit une expérience unique, mais ne dispose d’aucun moyen de l’exprimer. Alors, en plus de la fascination esthétique et culturelle que Baltimore exerce sur moi, je juge impératif d’aller à la rencontre de nos réalités subjectives, d’évoquer nos différences et de combler ce fossé par l’exploration de nos vécus respectifs. Les conditions difficiles font de l’art une nécessité dans cette ville, surtout le cinéma, car c’est collectif et que ça se rapporte à une espèce de réalisme populiste.

C’est votre deuxième film avec Jeremy Saulnier, qui a un vrai don pour capturer la beauté un peu défraîchie de Baltimore. Y a-t-il un plan, ou deux, que vous aimez plus particulièrement ?

J’aime les spécialistes du plan large, c’est sûr. Et Jeremy est un remarquable directeur photo. Les scènes que l’on a réussies du premier coup sont mes favorites. Bien que nous ayons pris le temps de les préparer, ce sont les plus spontanées. Ma scène préférée de Putty Hill, c’est la deuxième, dans l’appartement de Spike, pendant la séance de tatouage. Il n’y a eu qu’une seule prise, après des heures de préparation. Tout est là, et plus encore. J’aime aussi la scène où Jenny et ses amies sont dans la chambre d’Ashley, ce long panoramique qui dévoile à la fois la chambre d’Ashley et l’immense talent de Jeremy à la caméra. C’est comme l’équivalent dans Putty Hill du panoramique à 360° dans Hamilton. Pas facile. Et puis la scène dans le parc Hemlock Gorge, qui n’est même pas au Maryland mais en Pennsylvanie, les images sont magnifiques.

Propos de Matt Porterfield et Jordan Mintzer

Mot du réalisateur Matt Porterfield

J’ai grandi dans une banlieue de Baltimore bordée de haies mal entretenues, de pelouses et de porches négligés, de jardins avec piscine jonchés de pièces automobiles, avec, à chaque coin de rue, une église ou un bar. Ce quartier situé à la périphérie de la ville a énormément inspiré mon travail et sert de décor à Putty Hill. Entre 2007 et 2009, j’ai écrit un scénario original, Metal Gods, un conte sur le passage à l’âge adulte mettant en scène des jeunes fans de heavy metal aux abords de la ville de Baltimore. Le scénario était fin prêt, nous pensions pouvoir démarrer le tournage au cours de l’été 2009, mais notre financement est tombé à l’eau. Dans la foulée, j’ai écrit un autre scénario, reprenant la plupart des acteurs de Metal Godset d’autres, rencontrés en cours de route, avec lesquels je rêvais de collaborer. Sur le papier, ça consistait en un texte descriptif de cinq pages, avec une seule réplique et quinze lieux dans lesquels je voulais tourner. Mais au fil de la production, c’est devenu tout autre chose : une oeuvre intensément collective et remplie de magie. À première vue, c’est une combinaison des formes traditionnelles du documentaire et du réalisme narratif. Cependant, l’approche réaliste du film s’oppose aux courants anthropologiques, lyriques et romantiques souvent liés au genre. Mais surtout, même si le film s’appuyait sur une véritable structure, les scènes ont été pour la plupart improvisées, ce qui insuffle de la vie aux dialogues et donne plus de naturel aux rapports entre les personnages. J’avais déjà créé de solides liens avec mes acteurs en préparant Metal Gods, ils me faisaient donc suffisamment confiance pour se mettre à nu et offrir les émotions sincères qui trouveraient un écho chez les spectateurs.

Mot du producteur Jordan Mintzer

Né du projet avorté Metal Gods, duquel ont subsisté la distribution, les techniciens et les lieux de tournage, puis conçu, tourné (en 12 jours), et monté en quatre petits mois, Putty Hill est du cinéma guérilla à l’état pur. Jamais exclusivement fictionnelle et pas totalement documentaire, flottant sans cesse entre les deux styles de façon fluide et libérée, cette oeuvre met en scène à la fois des personnages et les acteurs qui les incarnent ; elle dépeint une Baltimore à la fois réelle et fictive, une histoire inventée de toute pièce mais bien ancrée dans la réalité, dans laquelle le réalisateur lui-même joue un rôle central. Matt utilise des ressources limitées pour synthétiser ses idées dans un film reflétant sa fascination sincère et son amour pour les êtres et les lieux qu’il montre à l’écran. Putty Hill nous touche à deux niveaux : sur le plan émotionnel d’abord, car le spectateur est témoin de la souffrance causée par la perte d’un être cher (une mort qui, même fictive, aura réussi à affecter les acteurs), jusqu’à ce que le deuil se métamorphose en une plus grande compréhension du monde dans lequel nous vivons et de la place que chacun de nous y tient ; mais aussi sur le plan esthétique, car découle de ce projet exclusivement fondé sur le désir l’énergie créative brute et la beauté cinématographique du film.